科室动态

首都医科大学宣武医院孙婉玲团队联手北京协和医院张炎团队在EHA2025大会发布初诊原发中枢神经系统淋巴瘤维持治疗的全球首项BTK抑制剂vs 来那度胺对比研究

由首都医科大学宣武医院血液科孙婉玲教授与中国医学科学院北京协和医院血液科张炎教授合作完成的研究《REDEFINING MAINTENANCE STRATEGIES IN NEWLY DIAGNOSED PRIMARY CNS LYMPHOMA: A DUAL-CENTER RETROSPECTIVE COMPARISON OF BTK INHIBITORS AND LENALIDOMIDE》成功入选第30届欧洲血液学会(EHA2025)年会,由宣武医院血液科常晓丽主治医师进行了壁报展示。该研究首次通过双中心回顾性分析,系统比较了BTK抑制剂与来那度胺在初诊原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)维持治疗中的疗效与安全性,为临床实践提供了重要证据支持。

原发中枢神经系统淋巴瘤是一种罕见且高侵袭性的淋巴瘤类型,大剂量甲氨蝶呤(HD-MTX)为基础的免疫化疗在初诊原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)患者治疗中面临挑战,约10%-30%的患者表现出原发性耐药,近半数患者在诱导缓解后复发。尽管自体干细胞移植(ASCT)作为巩固治疗可以显著提高疗效,但在真实世界中,仅23%的60岁以下PCNSL患者和2%的60岁及以上患者接受了ASCT,且患者面临严重的治疗相关毒副作用。为此,孙婉玲和张炎教授团队合作并率先探讨了布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂(BTKi)或免疫调节药物(IMiDs)来那度胺在初诊PCNSL患者维持治疗中的作用。

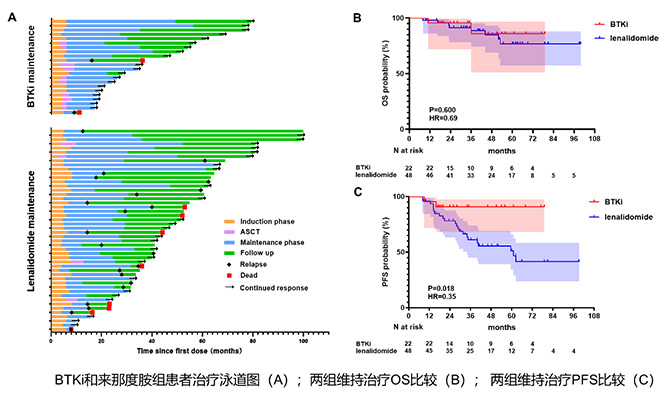

该研究为一项双中心回顾性研究,纳入了首都医科大学宣武医院和北京协和医院2015年8月至2023年12月期间共70例成人非免疫缺陷的PCNSL患者。所有患者均是在诱导治疗序贯或未序贯ASCT巩固治疗后达到了完全缓解(CR,n=56)或部分缓解(PR,n=14),随后进入BTKi或来那度胺维持治疗。其中BTKi组22例,具体方案:伊布替尼560 mg/天(n=17);泽布替尼320 mg/天(n=4);奥布替尼150 mg/天(n=1),维持24个月;来那度胺组48例,具体方案:25 mg/天,21/28天为一周期,维持24个月。主要疗效终点为无进展生存期(PFS)和总生存期(OS),同时系统评估维持治疗期间的不良反应。

研究中位随访42.1个月,整体人群中位OS和PFS均未达到。亚组分析中,BTKi维持治疗的PFS显著优于来那度胺(未达到 vs. 61个月;HR 0.35,95% CI 0.14-0.83;p=0.018)。相较于来那度胺组,BTKi组有更高的6年生存率(PFS:90.9% vs. 41.5%;OS:85.9% vs. 76.6%)。进一步研究证实,维持治疗前的疾病状态(CR vs PR)不影响BTKi的生存获益(OS:p=0.492;PFS:p=0.142)。约64.3%(9/14)的PR患者在维持治疗期间达到CR。不良反应方面,BTKi组最常见的不良反应为感染(9.5%)和出血(4.7%),其中2例患者(9.5%)分别因肺部感染和前列腺出血停药。而来那度胺组最常见的不良反应为中性粒细胞减少(25%)和皮疹(14.6%),3例患者(6.2%)因血栓事件停药,包括1例脑梗死和2例深静脉血栓(DVT)。

该研究是国内外首个探讨初诊原发中枢神经系统淋巴瘤BTKi与来那度胺维持治疗的对比研究,开创性地揭示了BTK抑制剂在初诊PCNSL维持治疗中的突破性价值,其6年的无进展生存超过90%,且毒性可控,为PCNSL这一罕见侵袭性疾病带来了新的治疗选择。尽管仍需前瞻性研究进一步验证,但已为全球PCNSL治疗策略的优化提供了关键的循证医学证据,标志着宣武医院血液科在该领域的研究已走在国际前沿。期待未来能为更多PCNSL患者带来生存希望。

本研究中,宣武医院血液科主治医师常晓丽、北京协和医院博士后何章玉霆、宣武医院血液科硕士研究生王缓媛为共同第一作者。宣武医院血液科孙婉玲教授及北京协和医院血液科张炎教授为共同通讯作者。研究获得国家自然科学基金、北京市自然科学基金重点项目的联合支持。

(作者:常晓丽)